Esteatose Pancreática – Onde estamos?

Um tema que tem ganhado atenção dos estudiosos de pâncreas ultimamente é a esteatose pancreática. Essa é uma denominação genérica que infere o acúmulo de gordura no pâncreas. Entretanto, existem 2 principais mecanismos para justificar a esteatose pancreática:

- O primeiro é chamado é “ fatty replacement”, ou seja, a substituição de células pancreáticas por adipócitos após a morte de células acinares. Isso ocorre em síndromes genéticas e congênitas, como na Fibrose Cística, Shwachman-Diamond e Johanson-Blizzard, além de abuso de álcool, uso de alguns medicamentos (como corticóides, gencitabina, octreotide e rosiglitazona), infecções virais, desnutrição e pós pancreatite aguda necrotizante (a área de necrose muitas vezes é substituída por adipócitos).

- O segundo mecanismo é a infiltração gordurosa (ou “fatty infiltration”), na qual os adipócitos se acumulam na glândula, sem haver perda de células acinares. Diferentemente do que acontece com a gordura hepática, que é intracelular, a gordura pancreática se acumula na região interlobular, tanto do parênquima exócrino quanto das ilhotas de parênquima endócrino. Esse mecanismo é o mais associado com a obesidade, DM-2 e coma Síndrome Metabólica.

Epidemiologia

Os dados sobre a incidência e prevalência da esteatose pancreática ainda são escassos, especialmente no ocidente. No oriente, em 16-35% das pessoas tem esse achado em exames de imagem. Em indivíduos submetidos a ultrassom endoscópico, o achado de esteatose pancreática foi em 27% dos pacientes.

Em metanálise conduzida por Singh e colaboradores de 11 estudos com 12.675 pacientes, a prevalência global foi de 33%. Esses pacientes tiveram 67% maior risco de hipertensão, 108% maior risco de diabetes e 137% maior risco de Síndrome Metabólica.

A obesidade se mostrou o principal fator de risco para o achado de esteatose pancreática. E alguns estudos também relacionaram o achado de doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD) com esteatose pancreática, embora o acúmulo de gordura pancreática preceda o aparecimento de gordura hepática.

Diagnóstico

O diagnóstico definitivo da esteatose pancreática é com a análise histológica, entretanto é raro dispormos de biópsias pancreáticas no contexto de doenças benignas. Portanto se faz necessário a utilização de exames de imagem não invasivos, tais como:

- Ultrassom trans-abdominal: é um exame bastante disponível e que não utiliza radiação ou contraste. Entretanto, sendo o pâncreas um órgão retro-peritoneal, a avaliação da glândula é prejudicada por interposição gasosa e pelo próprio biotipo do paciente. A característica ultrassonográfica é de um pâncreas hiperecoico, em comparação com os parênquimas hepático e esplênico.

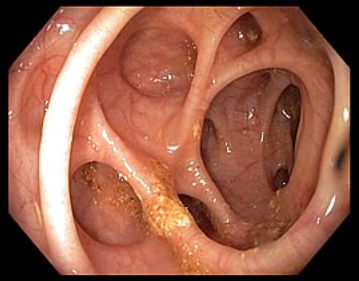

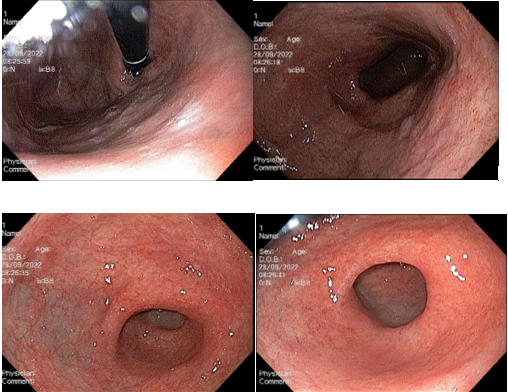

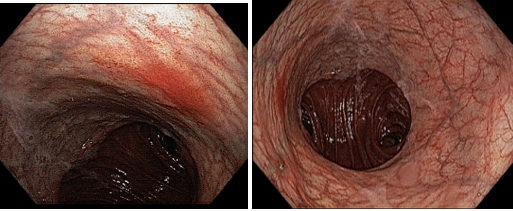

- Ultrassom endoscópico: método mais utilizado para diagnóstico e graduação da esteatose pancreática (que pode variar de I a IV, sendo os tipos I e II considerados pâncreas normais, e tipos III e IV considerados pâncreas esteatóticos). A graduação é feita em comparação com o parênquima do baço. Entretanto, há ainda pouca concordância inter observadores, e são necessários estudos multicêntricos e com maior número de participantes para que essa graduação seja validada.

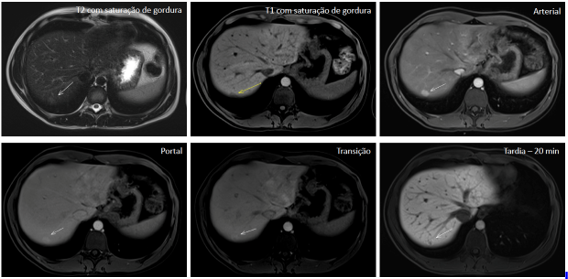

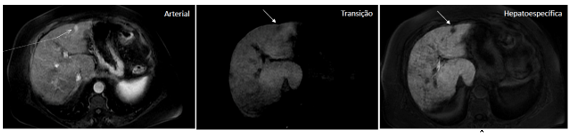

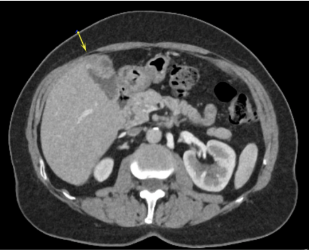

- Tomografia de abdome: na tomografia de abdome sem contraste, podemos observar um pâncreas hipoatenuante em relação ao parênquima esplênico. Há uma boa correlação entre os índices tomográficos de atenuação e a histologia. No estudo sem contraste, porém, pode-se perder o diagnóstico de massas pancreáticas que também podem se apresentar hipoatenuantes.

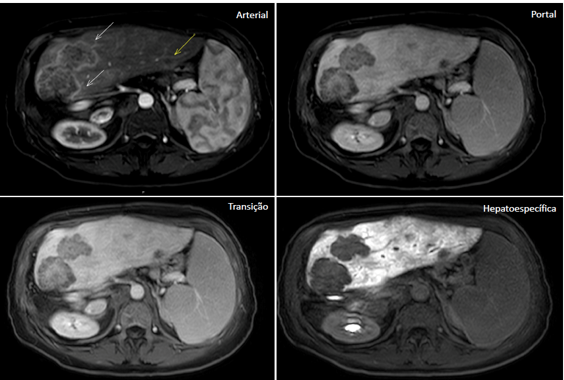

- Ressonância magnética: método seguro e eficaz em diagnosticar a esteatose pancreática, pois tem maior acurácia para avaliação de partes moles. Mais estudos são necessários, no entanto, para determinar a quantidade “ normal” de gordura em indivíduos saudáveis

Impacto clínico

Algumas situações relacionadas com a esteatose pancreática estão sendo levantadas nos estudos mais recentes. Ainda existem muitas dúvidas quanto ao real impacto clínico desse achado, mas o que temos de positivo até o momento é:

- Relação da esteatose pancreática com a obesidade: há correlação de esteatose pancreática e obesidade, assim como redução da esteatose com a perda de peso. Em indivíduos submetidos a cirurgia bariátrica (by-pass ou gastrectomia vertical) houve diminuição significante da gordura pancreática, independente da perda de peso ou controle de comorbidades (como o diabetes, por exemplo).

- Relação da esteatose pancreática com o Diabetes mellitus: em indivíduos diabéticos, o achado de esteatose pancreática é comum, e aumenta com o tempo de doença. Entretanto há dúvidas se a presença de esteatose pancreática pode potencializar a disfunção das células beta pancreáticas, e contribuir para uma piora do controle glicêmico.

- Relação da esteatose pancreática e da Doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD): ao que parece, a esteatose pancreática precede a esteatose hepática nos pacientes com Síndrome metabólica. Quase a totalidade de indivíduos com NAFLD (97%) apresentam infiltração gordurosa pancreática concomitante.

- Relação de esteatose pancreática e câncer de pâncreas: é sabido que obesidade é considerada fator de risco para adenocarcinoma pancreático e, ao que parece, a infiltração gordurosa no pâncreas tem papel na carcinogênese, independente da obesidade. Esse achado deve-se a lipotoxicidade e liberação de substâncias resultantes do estresse oxidativo, como radicais livres de oxigênio. No pâncreas gorduroso é maior a incidência de neoplasia intra-epitelial (PanIN) e de adenocarcinoma ductal invasivo. Sugere-se, inclusive, que pacientes com esteatose pancreática teriam maior gravidade do acometimento, com mais metástases linfonodais.

Já outras associações não são possíveis de serem feitas no momento, como: associação com pancreatite aguda, pancreatite crônica ou fibrose pancreática, insuficiência pancreática exócrina ou aparecimento de fístula pancreática no pós operatório. Essas relações ainda são controversas, e necessitam de maiores estudos.

Referências

- Sepe, PS et al. A prospective evaluation of fatty pancreas by using EUS. Gastrointestinal Endoscopy, 2011. doi:10.1016/j.gie.2011.01.015

- Majumder, S et al. Fatty Pancreas: Should We Be Concerned? Pancreas. 2017 ; 46(10): 1251–1258. doi:10.1097/MPA.0000000000000941.

- Catanzaro, R et al. Exploring the metabolic syndrome: Nonalcoholic fatty pancreas disease. World J Gastroenterol 2016 September 14; 22(34): 7660-7675. DOI: 10.3748/wjg.v22.i34.7660

- Chang, ML. Fatty Pancreas-Centered Metabolic Basis of Pancreatic Adenocarcinoma: From Obesity, Diabetes and Pancreatitis to Oncogenesis. Biomedicines 2022, 10, 692. https://doi.org/10.3390/biomedicines10030692.

Como citar este artigo

Marzinotto, M. Esteatose Pancreática – Onde estamos? Gastropedia 2021, vol. 1. Disponível em: https://gastropedia.pub/pt/gastroenterologia/pancreas/esteatose-pancreatica-onde-estamos